物語のカギ 渡辺祐真/スケザネ 笠間書院

「まずは、この本を読んでみて」と、私のような小説・文学初心者に対して言いたくなる本ですね、これは。

ここには物語を読む上でより理解し楽しむために著者が提唱する「カギ」がたくさん並んでいます。「カギ」というのは、物語をもっと楽しむための視点や切り口、心構え、理論のことです。

視点としては「虫の視線」「鳥の視線」といった細部から全体まで拡大、方向を変えて観る楽しみ方について、切り口としては物語の仕組みからどういった要素を切り口に楽しんでいくかについて教えてくれます。

心構えとしては、いかに能動的に物語に取り組むかということで、暗記や書き込みなどを駆使した楽しみ方、そして理論としは、批評の考え方や作品の背景などを考えた楽しみ方を教えてくれます。

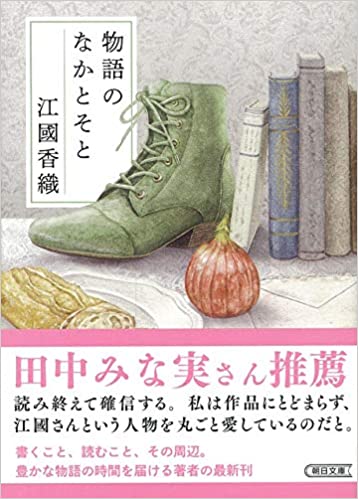

小説の読み方としては、江國香織さんの『物語のなかとそと』は、本職の小説家が、自分の身体に沁み込んだ小説・文学の楽しみ方を披露してくれた印象でした。

それに対してこの本では、多くの書評に携わってきた著者が、その理論や経験を集大成した印象です。

最初にも述べましたようにこの本は、私のように小説をあまり読んだことがなく、どのように読めばいいのか分からない方はもちろん、小説を好きでたくさん読んでいる方にも、各読書人に応じて読書の楽しみをアップさせてくれる一冊です。

物語やアートに描かれる、非日常、非現実なものは、この世界にとってのパリコレで、そうした極端な世界があるからこそ、我々の世界への認識が揺さぶられ、時に形作られていくのです。(P32)

私はあまり小説を読まないほうでした。これまでは小説なんていう事実ではない空想の話、作り話を読んでもしょうがないと思っている節もありました。

しかしながら今では、一通りしか経験できない自分の人生に対して、他人の生き方や考え方を摂り入れることができる一手段として、小説の良さを実感しています。

パリコレは、まさに服飾デザインの極致とも言える奇抜なデザインを世に表現することで、多くのデザイナーや消費者の服飾に対する概念を広く高く保っていると思います。

同様に、小説や文学、あるいは芸術などで描かれる非日常、非現実な出来事、人間の行動や思考は、読者に対して人生の振れ幅を広げてくれると思います。

また、小説によって人生の振れ幅を広げるとともに、基礎となる自分の身体や精神の振れ幅も、生きていくうえでは広く保ちたいものです。

身体も使わないでいると、関節は固くなるし筋肉も柔軟性を損ね動かしにくくなってしまいます。

精神や心についても同様ではないでしょうか。短調なメリハリのない生活を続けていると、次第に脳も衰えるでしょう。

ときどき運動をして体をよく動かし思いっきり汗をかいたり、読書でも映画でも何でもいいですが思いっきり泣いたりすることも、身体や精神の可動域、振れ幅を保つ上で必要だと思います。

小説の世界もこのように、読者の精神をストレッチして、降りかかる現実に対して柔軟に対応できる心を養ってくれるかもしれません。

現実を、どうにかして受け入れられる形に転換して行く、その働きが、私は物語であると思うのです。(P34)

ストーリーにするということは、話を相手の頭に入りやすくする方法の一つだと思います。もちろん理論的、普遍的なことも相手を納得させるためには有用ですが、ストーリー性というのも大事です。

ではストーリー性とはなにか。色々な要素はあるかと思いますが、私はまず考え方や気持ち、感情が入っているかどうか、にあると考えます。

現実に起こることを、あとから思い起こしてみると、記憶をたどると、そこには事実が並びます。では事実の羅列が現実なのか。私はけしてそうではないと思います。

現実には、なぜその時彼はそうしたのか、なぜ皆はそう考えたのか、その時の彼女の気持ちはどうだったのか、という各人の考え、気持ち、感情が入っています。

どうしても、後から記憶をたどると事実の羅列になってしまいがちですが、それを聞いても、あるいは読んでもあま納得はいかないものです。

そこで、事実の羅列をストーリーにするわけです。その時彼はこう考えたからこうした、皆の考えはこうだったからこうなった、その時の彼女は自分よりも相手を第一にしたいと考えていた、などなど。

小説はこういった登場人物の考え、気持ち、感情をうまく配することによって読者に受け入れられやすくなります。

さらに、面白味、共感、同情、あるいは反感など読者の頭の中の動きも発生し脳みそもより活発に使わせられますから、面白いと感じるのでしょう。

世界がはじめにあって、それに対して我々が言葉を与えているのではなく、我々が言葉を与えることで世界が立ち上がってくるのだという逆転の発想です。(P38)

小説、文学に限らず本は言葉で造られています。もちろん絵画や造形、音楽といった芸術でも世界を描く、示唆することはできますが、より具体的に受け手にメッセージを訴えることができる点では言葉に利があるでしょう。

そして、言葉は世界を造ります。小説を読んでそこに並ぶ言葉を見知っていくうちに、登場人物の名前や特徴をはじめ、背景となる土地、時代などが読者の頭に作られていきます。

言葉が世界を造るというのは、見方を変えると言葉が世界を分けるということです。我々は幼少期には持ち合わせの言葉も少ないため世界を大雑把にみています。

それがモノの名前やより細かい分類、現象の名前を知っていくことにより、世界を細かく分け、かつ解ることができるようになってくるのです。

先日、ある方のブログでとても素敵な言葉に出会いました。「言葉は感情の解像度を上げる」というものです。

以前、“悲しみの感情は、「悲しみ」という言葉を覚えることにより増強される”ということを教えていただき、これはおそらく言葉を付けることによって扱いやすくなり、さらにシンボル化によって過去の記憶や経験などと結びつきやすくなるためだと思っていました。

たしかに、感情というあやふやなモノを、より鮮明にしてくれて、自分の感じているこの感情が、他の経験のあの感情や小説や映画で表されていたあの感情と同じものだ、と気づかせてくれるものが、言葉だと思もいます。

そういう点を、「言葉は感情の解像度を上げる」という表現が、まさに的を射ていると感じました。

言葉を豊かに持つ人とそうでない人とでは、世界の見え方が異なるでしょう。言葉が増えることによって、世界は創り上げられ、さらに解像度が上がってくるのです。

作者教とでも呼ぶべき、作者の意図を絶対に遵守する考え方がとっても強いんです。もちろん作者の意図がどうでもいいとは言いません。ただし、「絶対の正解ではない!」 このことを肝に銘じてほしいのです。(P106)

作者の考えを答えさせる問題は、各種試験でよく出題されています。一方で、自分の文章を試験問題に使用された小説家が、作者の考えを問う設問に対して「俺はそんなこと考えていない」と文句を言ったというエピソードもちらほら聞かれます。

もちろん、小説の作者はある一定の考えのもので小説を創り上げたのだと思いますが、それが世に出されて作者の手を離れてしまえば、作品は読者次第となるでしょう。

先ほども述べたように、小説・文学にしても芸術作品にしても、作品の捉え方、解釈はいろいろ、人それぞれになります。

だからこそ、かえって作者の意図を絶対に遵守するような考えでは、その一定の考えしか作品からもぎ取ることができず、実用書、自己啓発書のように一定の知識、考え方を得るにとどまってしまいます。

作者の意図を踏まえて読むことも一利ありますし、それも読書の目的ではあります。しかし、著者の言うように「絶対の正解ではない!」ということを、肝に銘じて、柔軟に作品に向かいましょう。

文学に向き合うこととは、煎じ詰めれば今回紹介する読み方に行きつくんじゃないかと考えています。

それは「自分の人生を通して読むこと」です。様々な理論や知識を補助線にするように、自分の人生や人生観を通して作品を読んでみてほしいのです。(P182)

前にもどこかで書いたと思いますが、日常の仕事や人づきあい、あるいは読書などで得た知識、経験、思考は、小説を読み、その世界を理解することに無意識に応用されると思います。

ですから、これまで生きてきたうえでの知識や経験をもって「自分はこの小説をどう“読める”のだろうか」と考えるのも面白いかもしれません。

それまでの読書経験や人生経験によって小説の“読め方”が違ってくると思います。こういった考えで小説を読んでみるのも、小説との付き合い方の一つだと思います。

これが、著者の述べる「自分の人生を通して読むこと」にもつながるのではないでしょうか。

ですから、同じ本でも昔よんだときと、時間が経って読んだときとでは“読め方”も違うと思います。あるいは落ち込んだりハッピーだったりといった境遇によっても違うかもしれません。

著者も物語の“切り口”を提唱していますが、そういった“切り口”が増えるのも、人生経験や読書の積み重ねによると思います。

ナボコフは、再読こそ、素晴らしい読みを展開する方法だと言い切っています。我々は物語の細部を単独で受容することはできません。作品とは細部と細部が有機的に繋がってできあがっているのであり、一つの細部を考えるためには、全体が頭に入っている必要があります。(P312)

私はどうしても数を読むというか、読んだ本の冊数を気にするきらいがあります。SNSなどでもよく“今月の読了数”といった記事があり、気になりますし自分も数えてしまいます。

そんなことを考えてしまうと、「再読」は読んだ冊数にはカウントされませんし、読んで得る内容としても変わらないのではないかと感じていました。

しかし、この本のこの箇所を読んで、再読の意義についてよく分かりました。もちろん、他の箇所も読書を高めてくれるものばかりです、この文章に出逢っただけでも、この本を読んだ甲斐があったと感じます。

初見で読んだときは、「どういう内容だろう。どうまとまるのだろう、何を伝えたいのだろう」といったように、全体像をいかに掴むか、構築するか、何が得られるかを気にしておずおずと読んでしまいます。

パズルも完成の絵が分かっていれば、作りやすくなります。

合奏団などで“初見演奏”というのをします。楽譜を配られて、練習なしにいきなりみんなで合奏してみるのです。もちろん、各楽器の演奏はもちろん、全体の流れやハーモニーなども得られるものではありません。

この“初見”の意義について、ほそぼそと考えてはいたのですが、まあ諸説あるのでしょうが、私は「おおざっぱでも全体像をつかむ」ことにあるのではないかと思います。

再読も、初読で得た全体像を持って、いま一度言葉を追いながら読むと、気付かなかった複線や言葉の意味に気付くこともあり、より楽しむことができるでしょう。